論 考

コロナ禍と医療提供体制:日本の医療提供体制の現状、課題及び展望

1.コロナ禍と医療提供体制(問題意識)

新型コロナウイルス感染症の感染拡大、いわゆるコロナ禍に関しては、いくつかの基本的な疑問がある。まず何と言っても「なぜ、欧米等に比べ、日本を含む東アジア諸国は、感染者数及び死者数が相対的に少なくてすんでいるのか」ということである。この点に関しては、京都大学の山中伸弥教授はファクターXと呼んでいるが、ファクターXは現時点ではよくわかっていないというのが正直なところであろう。

次に「なぜ、日本は感染者数がこんなに少ないにもかかわらず、『病床逼迫』や『医療崩壊』というような事態に陥ってしまうのか」という疑問である。日本は、「病床数が世界一多い」、あるいは、「日本の医療は世界一」と言われてきたのに、なぜこのようなことになっているのであろうか。私自身は、これはもっともな疑問であると考える。以下では、この疑問にどう答えるかを考えてみたい。

最近の報道を見ると、「犯人捜し」的な言説が横行しているように見える。例えば、多数を占める民間病院が協力していないのが問題であるという議論がある。また、病院経営上の配慮の問題があるのではないか、コロナ対応はカネがかかるので、十分なカネを出さないとうまくいかないという議論がある。あるいは、政府の病床削減政策が悪かったのではないかという議論もある。そして、その結論として、政府にもっと強い権限を与えるとともに、さらにカネを注ぎ込むべきである、あるいは、地域医療構想等の病床削減政策は直ちに停止すべきであるという議論がある。

私は、これらの議論にはかなり問題があり、ミスリーディングなものが多いと考えている。データに基づく冷静な議論が必要であり、正確な「事実」を押さえる必要がある。とくに地域医療構想等については、誤解が多い。そもそも日本の医療提供体制はどうなっているのかを、構造的に考える必要がある。1つ1つの指摘は正しくとも、全体像を踏まえていない政策は機能しないからである。

2.日本の医療提供体制に関する基礎データ

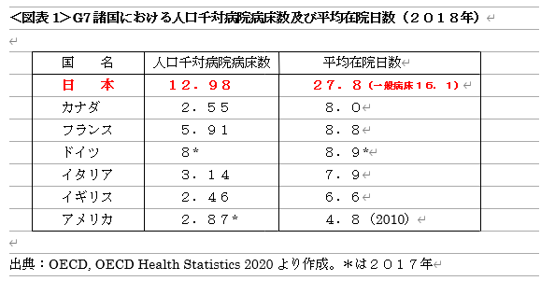

まず、日本の医療提供体制に関する基礎的なデータを検討してみよう。図表1は、G7諸国における人口千対病院病床数と平均在院日数のデータである。これを見ると、日本の人口千対病院病床数は12.98で、諸外国に比べ圧倒的に多い。「日本の病床数が世界一多い」というのは事実であることがわかる。ただ、問題はその中身である。

図表1 G7諸国における人口千対病院病床数及び平均在院日数(2018年)

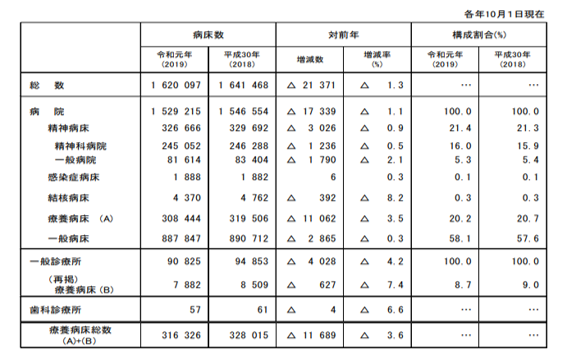

図表2に2019年10月現在の病床数と内訳を示した。これをみると、病床総数は162万床(病院の病床数に限ると153万床)である。そのうちコロナ対応を主として担うと考えられる一般病床は89万床弱で全体の58.1%を占めている。一方で、精神病床(32.7万床)や療養病床(30.8万床)などの病床が多いことがわかる。

図表2 病床の種類別にみた病床数

出典:厚生労働省「令和元年医療施設(動態)調査・病院報告の概況」

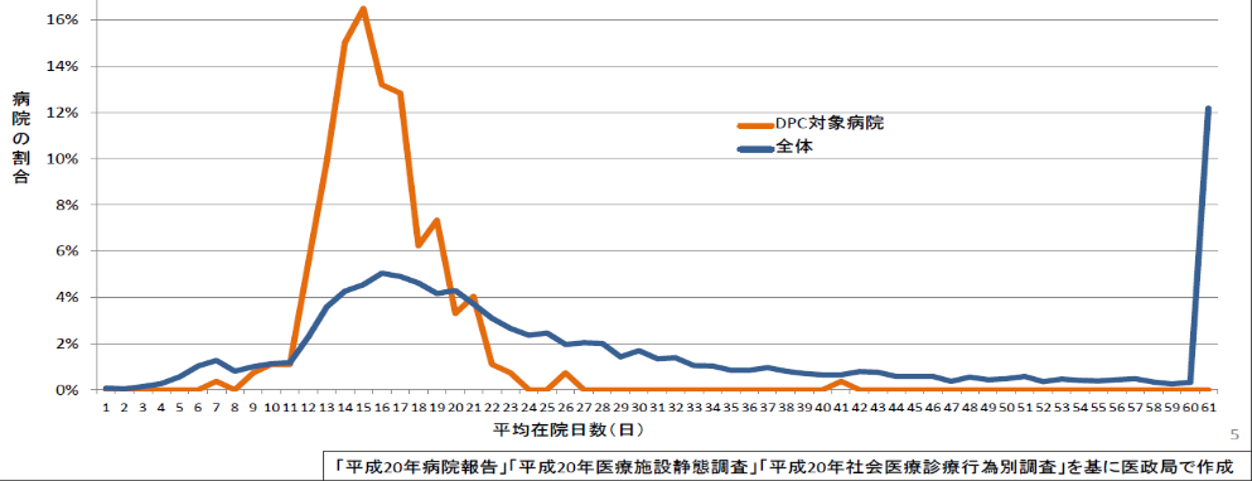

また、89万床の一般病床がすべて急性期病床というわけではない。図表3は、少しデータが古いが、平均在院日数別の病院の分布を示したものである。オレンジの線は、いわゆるDPC(注1)対象病院であり、急性期対応と考えられる病院である。ブルーの線はすべての一般病床を有する病院の分布を示している。両者の分布は、明らかに異なっている。DPC対象病院は、15日前後に大きな山があり、それを過ぎると急激に落ちて、以降はほとんどゼロである。DPC対象病院は、ある程度急性期に特化していると言える。これに対して、一般病床を有する病院全体の分布をみると、山が低く、なだらかであり、60日以上に突出している部分がある。つまり一般病床を有する病院は、急性期医療のみならず、その他の機能も担っており、一般病床イコール急性期病床というわけでは必ずしもないことがわかる。

図表3 平均在院日数別の病院の分布

次にDPC対象病院について考えてみよう。DPC対象病院は1757病院あり、一般病院の24%を占める。病床数は48万3180床であり、一般病床の54%を占めている(2020年度)。しかしながら、DPC対象病院であれば、すべて本格的な急性期医療を展開しているとは必ずしも言えない。DPC対象病院のうち、地域包括ケア病棟を有する病院が800病院もある。また、DPC対象病棟以外の病棟を有している病院も多く、いわゆる「ケアミックス」の状態にある病院が多い。一方、中央社会保険医療協議会の資料を見ると、医療資源投入量及び在院日数から見て、標準から外れたDPC対象病院も結構多いことがわかる。こうした状況を踏まえると、DPC対象病院と言っても、すべてがコロナ対応可能な本格的な急性期病院であるとは必ずしも言えないということになる。

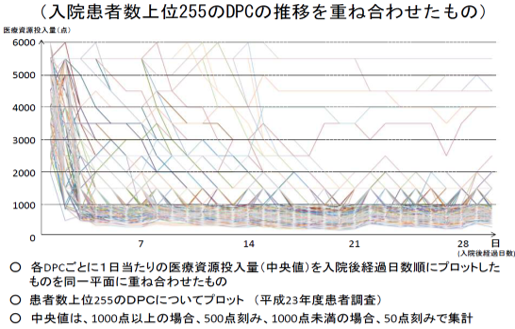

ここで少し観点を変えて、地域医療構想における病床機能別必要病床数推計について見てみよう。地域医療構想では、周知のように2025年における必要病床数の推計を行っている。必要病床数の推計に当たっては、図表4のグラフが用いられている。図表4は、入院後の経過日数に応じた疾患(DPC)別の医療資源投入量の変化を表している。これを見ると、多くの疾患(DPC)について綺麗なL字型カーブになっていることがわかる。これをもとに、医療資源の投入量に応じて医療機能が4つに区分されている。3000点以上を高度急性期、600~3000点を急性期、225~600点を回復期、225点未満を慢性期としている。このうち、コロナ対応で使える病床の候補となるのは、高度急性期と急性期である。2025年の必要病床数でみると、高度急性期は13万床程度、急性期は40万床程度と推計されている。この推計は、現在の医療資源投入量を前提として、2025年の人口構成の変化を掛け合わせて医療需要を推計し、2025年における必要病床数を算出している。したがって、これは、基本的に現状投影型の推計になっているといえる。

図表4 医療資源投入量(中央値)の推移

出典:地域医療構想策定ガイドライン等に関する検討会資料

以上の推計をもとに、コロナ対応において実際に使える病床がどれくらいあるかを考えてみよう。まず、急性期病床は、医療資源の投入量が600点以上の病床とされているが、図表4の分布から見て、これはかなり甘い基準であろう。この基準で算出した急性期病床40万床という数字は、本格的な急性期病床としては過大推計になっていると考えられる。仮に本格的な急性期は40万床の2分の1として20万床とすれば、高度急性期の13万床と合計して30万床程度ということになる。このあたりが、高度急性期及び急性期として、本格的な急性期医療が展開できる病床の実態に近い数字ではないかと思われる。そう考えると、総病床数153~162万床の2割程度の水準ということになり、これは、G7諸国の中でも決して多い病床数というわけではない。図表1において日本の人口千対病床数は12.98だが、その2割が本格的な急性期病床と考えると、2~3の水準となり、これは国際的に見ても決して高い水準ではないことがわかる。

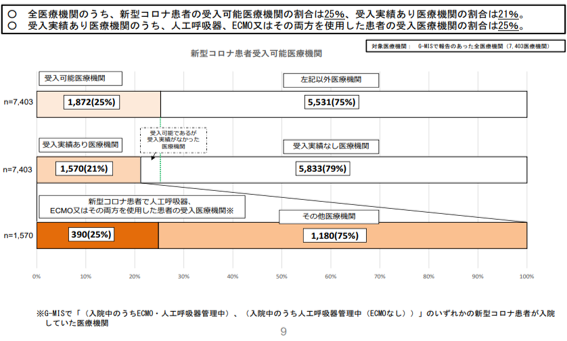

次に、実際の新型コロナ患者の受入れ状況を見てみよう。図表5 を見ると、受入れ可能と回答した医療機関は25%であり、実際に受入れ実績のある医療機関は2割程度であることがわかる。病院数で見ても2割程度というのは、わが国の医療の実態を反映したものであると考えられる。

図表5 新型コロナ患者受入可能医療機関及び受入実績の有無

出典:厚生労働省ホームページ

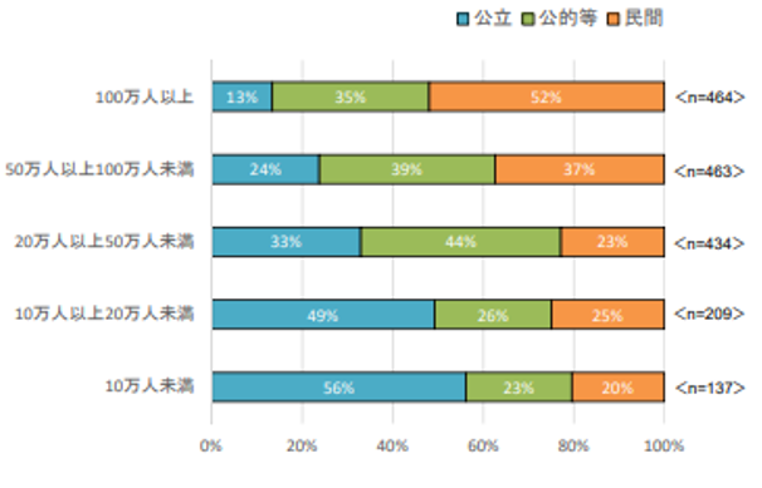

一方で、公立病院と民間病院の対応の違いということがよく言われるが、ここで注意すべきなのは地域によって大きな違いがあることである。図表6を見ると、人口10万人未満の構想区域では民間の比率が低いことがわかる。地方の人口が多くない地域では、民間病院の比率がもともと小さく、コロナの対応でも公立のウエイトが高くなっている。対照的に、人口100万人以上の大都市の構想区域では、民間病院が過半を占めている。このようにコロナ対応には大きな地域性があり、このことを無視した議論は適切ではない。

また、医療機関種別にみると、 急性期病棟を有する医療機関のうち34%、二次救急医療施設(三次救急を除く)のうち40%、三次救急医療施設のうち90%、ICU(Intensive Care Unit:集中治療室)等を有する医療機関のうち80%が、新型コロナ患者の受入実績のある医療機関であった。急性期を標榜している病院、あるいは二次救急を担っている病院であっても、コロナ対応ができていないところが多いという点については留意する必要がある。

図表6 構想区域の人口規模別、公立・公的等・民間別の新型コロナ患者受入可能医療機関の割合

出典:厚生労働省ホームページ

3.基礎データに基づく結論

OECDが2001年に公表した報告書において、日本の医療提供体制の問題点として、Lack of differentiation and standardizationということを指摘している。つまり、日本の医療提供体制は、機能分化(differentiation)と標準化(standardization)が欠けているのではないかということである。実は、最近10~20年のわが国の医療制度改革においては、こうした機能分化と標準化を進めようとしてきたと考えることができる。医療は、労働集約的なサービスだと考えられているが、日本の医療は必ずしもそうなっていない。諸外国と比べて、相対的に資本集約的(capital-intensive)、労働節約的(labor-saving)な医療提供体制となっている。わかりやすく言うと、病床は非常に多いが、手薄な人員配置になっている。これを変えていこうというのが、近年の制度改革であり、地域医療構想はまさにその方向を目指した改革である。

以上をまとめると基礎データに基づく結論として、次のことが言える。

日本は病院、病床が多いというが、その実態は、民間病院を中心に多くが高齢者介護施設化している。1日当たりの医療資源投入量が低く、平均在院日数が長く、実態は高齢者介護施設に近い。これは超少子・高齢化対応になっているとは言える。ただし、病院が介護施設を事実上代替してきたことについての評価は別問題であり、QOL、QOD(注2)の観点からは問題なしとしない。その結果、病床が多いからといって、コロナのような有事の急性期医療に十分対応できるような体制ではもともとなかった。コロナ禍によって、こうしたわが国の医療提供体制の構造的問題点が顕在化したと言える。

しかし、コロナ禍は最悪のケースではない可能性があり、もっと大変な感染症が流行する可能性がある。今回は、ある意味では「見直しの(最後の)チャンス」と言えるかもしれない。構造的問題には、構造的に対処する必要がある。結論を言うと、地域医療構想を一層推進する必要が高まったと言える。

地域医療構想をめぐっては、いろいろな議論があるが、ポイントは2つのことを同時に進めている点である。つまり、「急性期医療の確立」と「(広義の)在宅医療の拡充」である。私は、これを「楯の両面」と呼んでいる。これらは、相互補完的な政策であり、「二兎を追う」ものではない。急性期医療を確立するには、在宅医療を拡充しなければならない、逆に在宅医療の拡充のためには急性期医療が確立していなければならないという関係にある。

地域医療構想で実現しようとしていることは、次の3点に要約できる。

①介護医療院を含む介護施設等への転換推進

②医師、看護師等人的資源の急性期医療への重点配置

③地域医療の機能分担・連携、ネットワーク化

こうしたことがある程度進んでいれば、今回のような病床の逼迫や医療崩壊といわれる事態にならなかったのではないかと思われる。「医療崩壊」に近い事態に至ったのは、地域医療構想のせいではないかという議論があるが、根拠のない、「ためにする」議論である。そもそも地域医療構想は病床削減を目指していない。むしろ、機能分化と連携を進め、真に「強い」医療提供体制の実現を目指して地域医療構想を一層推進する必要がある。

<注>

(注1)DPC/PDPS(DPC):Diagnosis Procedure Combination/Per-Diem Payment System。2003年から導入された1日当たり包括払診療報酬のこと。DPCは、急性期医療を中心に普及しつつある。諸外国で広く採用されているDRG/PPSが1件当たり包括払なのに対し、DPCは1日当り包括であることが特徴である。

(注2)QOLはQuality of Life の略語であり、生活(生命)の質を意味する。一方、近年では、これに加えて、看取り等の場におけるQOD(Quality of Death:死の質)が問われるようになってきている。

参考文献

尾形裕也、2020a、「医療提供体制の課題と将来」『週刊社会保障:社会保障読本2020年版(理論編)』8月、pp30-35

尾形裕也、2020b、「ポストコロナ時代の医療提供体制:試論」『医療白書2020年度版』

11月、pp119-126

尾形裕也、2021、「新型コロナウイルスの感染拡大と医療提供体制」『社会保険旬報』

No.2814、3月、pp6-12

![]()

尾形 裕也

九州大学名誉教授